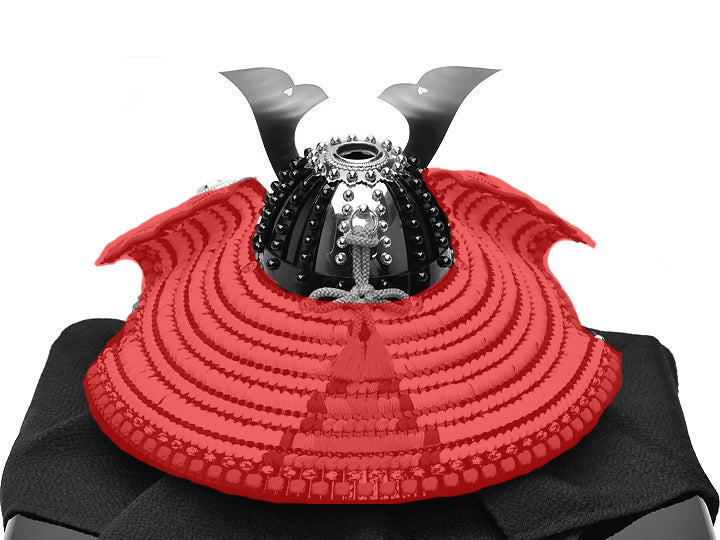

五月人形 兜 / 加藤鞆美 / 浅葱威 三分の一

甲冑師 加藤鞆美作

江戸甲冑 浅葱威の兜 三分の一 五段𩊱

節句人形(観賞用)としての鎧兜でありながらも、素材や制作技法を限りなく本物に近づけて制作される江戸甲冑(※1)。華美な装飾を用いることはせず、落ち着きのある渋好みな仕上がりが特徴です。

金物細工、革細工、染色、漆工など…伝統工芸の高度な技術・技法を結集した総合芸術品としての価値も認められ、国の指定する伝統工芸品に 江戸節句人形/江戸甲冑 として登録されています。

広島県厳島神社(世界遺産)に所蔵されている国宝 浅葱糸威大鎧。 日本史上において大変珍しい"銀金物"を使ったこの大鎧をモデルに、名匠 加藤鞆美が江戸甲冑の技法を駆使し兜を制作しました。

(※1)東京や関東近郊で制作された甲冑をすべて『江戸甲冑』とする店舗もありますが、当店では、同地域で制作されるもののうち、下記に紹介する『𩊱づくり』の技法を用いた鎧・兜のみを限定し、『江戸甲冑』と定義しています。

実物を手本にしています

実物を手本にしています

本品は現存する甲冑を基に制作しています。

国宝 浅葱綾威鎧

-厳島神社蔵-

浅葱綾の威糸と金物の鍍銀(とぎん)の色彩が反映しあい、端正な形姿に壮麗な趣を加えている。

昭和26年に国宝に指定。源義家奉納という伝承があるが、鎧兜各所の特徴から鎌倉後期のものと考えられている。

また明治天皇はこの鎧の気品高き姿を愛でられ、賞玩されたと言われている。

兜の特徴

兜の特徴

▲ 唐櫃は兜の台座、収納箱として使用します。

銀色に輝く魅力的な「鍬形(くわがた)」は、丁寧に下地を磨き上げた真鍮製の銀メッキ仕上げ。

兜両脇の吹返(ふきかえし)とよばれる部分も実物にならい、「迷いの世界から煩悩を断ち切るよう導いてくれる仏」といわれる"不動明王(ふどうみょうおう)"を描いた鹿革を使用しています。

頭を包み込む鉢(はち)の部分。成形品ではなく、複数の金属板をそれぞれ鋲でとめて成形する"矧(はぎ)合わせ鉢"とよばれる実物同様の制作技法を用いて仕上げています。

▲ 矧合わせ鉢のパーツ。溶かした金属や樹脂を型に流し込んで成形する鋳物とは異なり、無数の異なるパーツを組み合わせ、実物同様の手法で作られる矧合わせ鉢。鋳物より軽量だが耐久性があり、見た目の美しさも別格です。

横からの姿。傾斜が少なく、平たい笠状に開いた『笠𩊱(かさじころ)』とよばれる形状に仕上げています。鞆美が手がける作品の中でも、手間のかかる笠𩊱タイプは『最上位クラス』に位置づけられています。

兜背面。正面からは見えないにも関わらず細かく密に威糸が整然と並ぶ美しさから、職人の丁寧な仕事ぶりが伝わります。また、銀金物と浅葱色のコントラストは兜特有の重厚感とは異なり"中性的な清らかさ"を感じさせます。女性からの支持が高いのも納得できます。

そしてこの背面の製作工程こそが、江戸甲冑最大の特徴にして"江戸甲冑たる所以"にもなっています。

江戸甲冑の真髄 𩊱づくり

江戸甲冑の真髄 𩊱づくり

江戸甲冑が一般的な鎧兜と大きく異なるのは、主に兜背面を構成する"𩊱(しころ)"の部分(上記画像の赤色の部分)。通常の𩊱には、機械等で成形された金物の"小札板(こざねいた)"が使われますが、江戸甲冑では本物の制作技法にならい、和紙や革を用いた小札板を使います。そしてその製作工程は、職人の並々ならぬ技術と忍耐力により支えられています。

製作工程(小札 ▶ 小札板 ▶ 小札板+威 ▶ 𩊱)

▲ 1.小札(こざね)づくり

𩊱の基礎となる小札板を作る前にまずは『小札(こざね)』作りから。何枚も重ねて厚くした和紙(革)を短冊形に裁断したあと、威糸を通すための穴をあけて小札を完成させます。※後の糊付けの際に穴が塞がれてしまうので、2の工程の後に穴をあける職人もいます。

▲ 2.手並べ小札

前出の小札を一枚ずつ手作業で並べていきます。作品の大きさや種類により、並べる小札の枚数や形状(アーチの角度)は変化します。枚数が足りなかったり角度が間違っていると、組立時にズレが生じて使い物にならなくなってしまうので、細心の注意と強靭な忍耐力が不可欠な工程といえます。

▲ 3.漆工(漆塗)

並べられた小札は糊付けされ、ようやく『小札板(こざねいた)』となります。そのあと胡粉(ごふん)で下塗りし乾燥させ、さらに上から漆(うるし)を塗り耐久性と外見的美しさを向上させます。※最近は本漆よりもカシュー漆を使うことが多くなっています。

▲ 4.乾燥

数日かけて乾燥させ成形された小札板の数々。無数にあいている丸い穴は威糸(おどしいと)を通していくための穴です。兜の最下段となる小札板の裾は、X型に威糸を閉じていきます。

▲ 5.威(おどし)

4~5つの大小異なる小札板を、色鮮やかな威糸で丁寧につなぎあわせていく工程。小札板と威糸が組み合わさることで『𩊱(しころ)』が完成します。

▲ 6.完成

威糸の配列によりさまざまな色彩表現が可能となる"𩊱(しころ)には、作り手の長年蓄積された知識と美意識が反映されます。その配色にもぜひご注目下さい。

数々の作業工程を経てようやく完成する江戸甲冑。原寸大ともなると完成までにおよそ2年はかかるのだそう。仕上がりの美しさはもちろん、こうした制作技術への評価が高まり、今や江戸甲冑は美術工芸品としての価値を高めるに至っているのです。

主役をより美しく演出

主役をより美しく演出

お守りとしての人形をより美しく、そして敬意をもって飾るために欠かせないのが周辺のお道具類。なかでも屏風や飾り台は単なる背景ではなく、主役を引き立て、空間全体に調和と格式をもたらす大切な存在です。

「主役の存在感を損なわず、より魅力的な空間を演出するためのものづくりを」

この想いを胸に、職人たちは日々、絵柄の構図や配色、質感に至るまで研ぎ澄まされた技術を注ぎ込み、より美しい製品を生み出し続けています。

写真でおさめた風景を、和紙に転写して作った屏風は、東京都墨田区にある老舗屏風工房の片岡さんが制作。伝統技術と現代テクノロジーの融合から生まれた作品です。

さらなる神秘性を漂わせるのはこの背景にあり。"山間に広がる雲海"がモチーフとなっています。山は信仰の対象でもあり、その壮大な"末広がりの姿"が古来よりニッポンでは吉祥図(縁起のいい構図)とされてきました。

そして"雲気(水蒸気)が立ち昇るさま"は言い換えれば"雲気の上昇"。その音から転じて"運気上昇"となることから、雲もまた吉祥図とされています。山、雲ともに、げんを担いで男児の成長と健康を祈る節句飾りにふさわしいといえますね。

両脇に飾る木製の弓太刀飾り。弓は藤巻仕上げ、矢羽は天然羽根を仕様しています。シンプルな一本矢の飾りには「狙い(願い)が一発で仕留め(叶え)られますように」とのメッセージが込められています。

また、太刀には「光り輝き邪気をはらう」と言い伝えられていることから、簡略化せずに鞘(さや)が抜け刀身が現れる仕様となっています。※模造刀で切れませんが取扱にはご注意ください

一般的に弓の矢尻部分や太刀の柄の部分にはプラスチックが使われますが、本製品は一切プラスチックを一切使用していません。刀の反り返りや装飾金具にまでこだわった神聖なるたたずまい。ものづくりのまち東京墨田区の職人さんの手から生まれたたしかな逸品です。

大人も魅了される、美しきジャパンクオリティの五月人形。精緻な職人技が息づく格調高き守護神とともに、端午の節句をより華やかに、より思い出深くお楽しみください。

商品詳細

| 作者・工房 | 加藤鞆美(かとうともみ) |

| 生産地 | 東京 |

| サイズ | 台・屏風付き:間口60 × 奥行40 × 高さ50 cm 人形本体のみ:間口35 × 奥行27 × 高さ45 cm |

| 本体仕様 |

江戸甲冑 正絹糸威 矧ぎ合わせ鉢 本革吹返 鉢裏皮張り 銀鍍金鍬形 和紙小札 木製唐櫃 ※兜本体にプラスチックは使用しておりません |

| 屏風 | 三曲和紙屏風(雲海) |

| 飾台 | 木製黒塗平台 |

| 弓太刀 | 一本矢藤巻弓太刀 ※プラスチックは使用しておりません。 太刀は鞘から抜けます。 |

| お道具 | - |

| 付属品 | ■お手入れセット(毛バタキ・手袋・クロス) ■作者立札 |

| 注意事項 | ■手作りのためサイズや形状、色合いが各々多少異なります。 ■ご使用のモニターにより、実際の色と異なって見える場合がございます。 |

作者・工房について